腸内細菌叢の検査・分析サービス

SYMGRAMとは

詳しい資料はこちら

ABOUT

「SYMGRAM(シングラム)」は、

国内で唯一30以上の疾病リスクを網羅的にスクリーニングすることができる

医療機関向けのサービスです。

さらに、疾病の予防・改善に向けた推奨食品の情報を提示するなど、

新たなソリューションの提供で他院との差別化を実現します。

SOLUTION

選ばれる理由01 |

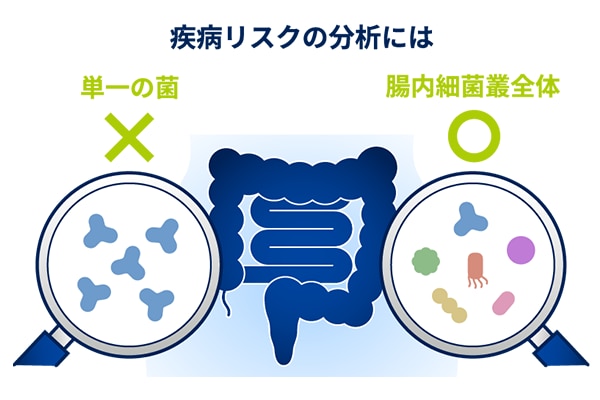

近年、腸内細菌叢のディスバイオシスと様々な疾病との関係が明らかになっています。

腸内細菌叢は1,000 種類以上の多種多様な腸内細菌が相互作用しながら生息している複雑な生態系。

そのため、単一の菌の割合に基づいた疾病リスク分析では精度の高い評価は困難です。

SYMGRAMは、腸内細菌叢全体の構成とバランスを踏まえた独自の解析技術※で評価し、高精度な疾病リスク分析結果を提供します。

(※特許第6533930号、特許第7270143号)

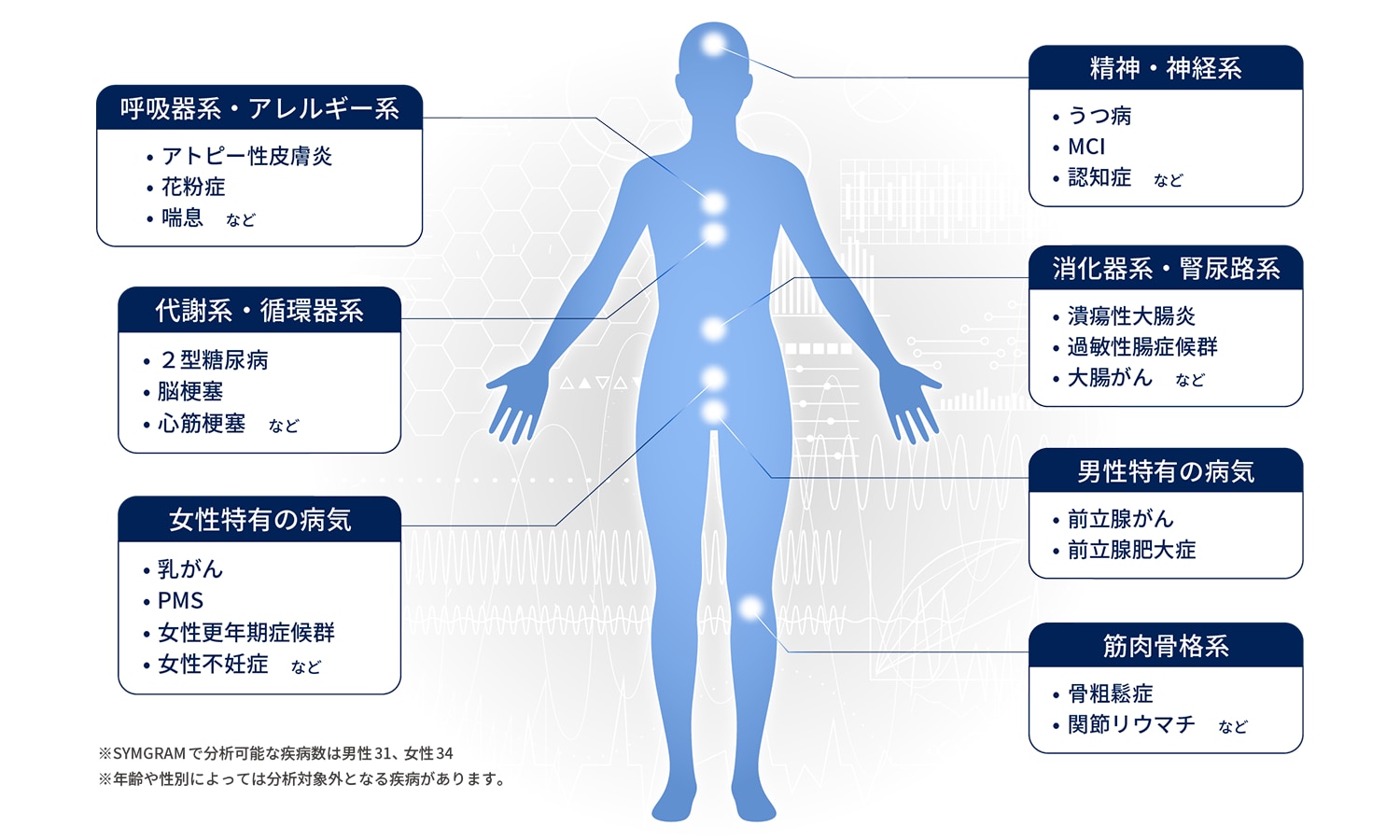

一度の検査で、がん、認知症、生活習慣病、および性別特有の疾病を含む、男性31、女性34の疾病リスク評価が可能です。

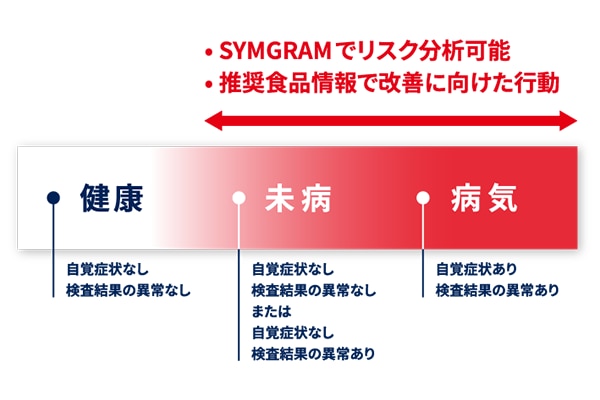

既に罹患している疾病から未病段階の疾病まで、腸内細菌叢の組成に基づきリスクを分析します。

SYMGRAMで分析可能な疾病はこちら(資料ダウンロード)

選ばれる理由02 |

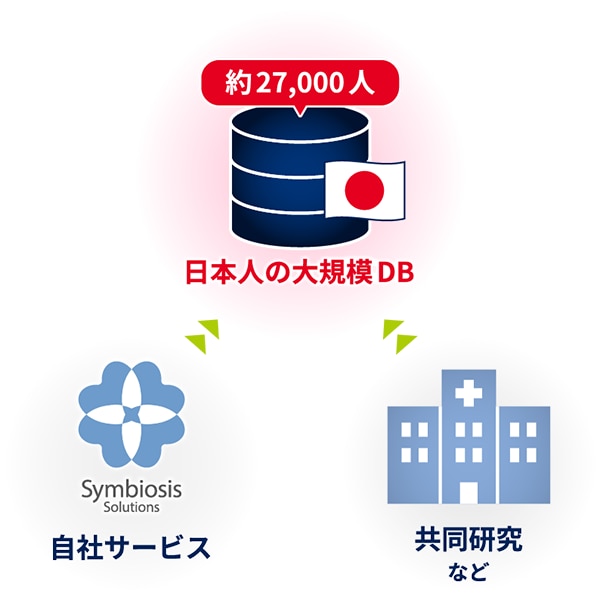

当社は、日本人約27,000人の大規模な腸内細菌叢解析データベースを活用し、腸内細菌叢と疾病との関連性について、長年にわたり研究を行っています。

また、多くの臨床研究機関との共同研究にも取り組んでおり、日本人におけるエビデンスの確立に邁進しております。

大阪大学、岡山大学病院、国立循環器病研究センター、

順天堂大学、日本大学、聖マリアンナ医科大学 他

疾病リスクだけでなく、全ての分析結果のレポートコンテンツで日本人の腸内細菌叢の特徴および性差を踏まえて分析。

国際学術誌に論文が掲載された研究成果に基づき、精度の高い検査結果を提供します。

選ばれる理由03 |

腸内細菌叢のディスバイオシスは、特定の食品※の摂取により改善ができ、疾病の予防や改善に繋がります。

(※当社では「医食品®」と呼ぶことを提唱)

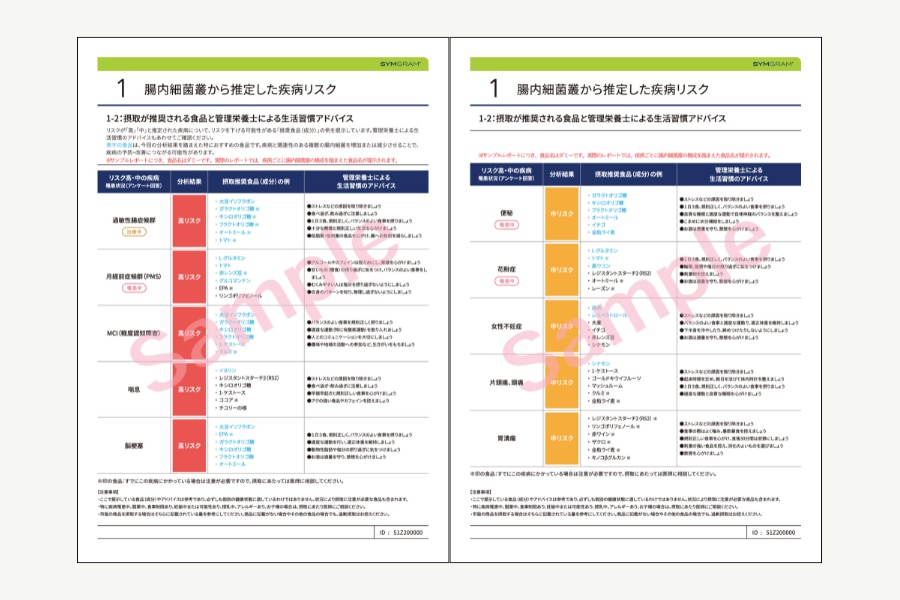

SYMGRAMではリスクが「高」「中」と評価された疾病について、個々人の腸内細菌叢を踏まえた推奨食品情報も提供します。

既に罹患している疾病の改善だけでなく、未病状態のケアも可能です。

医師による生活習慣指導を強力にサポートし、患者様の治療・予防医療に貢献する最新鋭のツールです。

MERIT

他院との差別化を図って集客を支援

自由診療の売り上げ拡大をアシストし、再診率の増加にも貢献

不調の原因が腸内細菌叢にあるかを分析し、根本原因の解明をサポート

| 導入メリット 01 |

従来の腸内細菌叢の検査にはなかったSYMGRAM独自の疾病リスク分析で、他院の医療サービスとの差別化を実現します。

さらに、日本最大級の腸内細菌叢解析データベースを活用した日本人の特徴を踏まえた分析と、推奨食品(成分)の提示で、患者様の疾病リスクの低減を支援し、顧客満足度の向上に貢献。

| 導入メリット 02 |

患者様に対するSYMGRAMの提供価格は各医療機関様で自由に設定でき、ケアの度合いに応じた適正価格での提供が可能なため、売上アップを支援します。

さらに、疾病リスクが高いと推定された患者様の検診推奨や、推奨食品摂取後の再診療につなげることで、再来院の増加にも貢献。

検査機器・設備などの初期投資不要で30以上の疾病リスクを分析できるSYMGRAMは、詳細なレポートでカウンセリングの質を高め、患者様との信頼関係構築に貢献します。

| 導入メリット 03 |

投薬でなかなか改善されない症状や、原因不明の不調に苦しむ患者様に対し、SYMGRAMがその原因推定をサポートします。

30以上の疾病リスクを網羅的に分析した結果を参考に、患者様の不調の原因探索や、パーソナルな食品情報による腸内細菌叢の改善を介した疾病へのアプローチを支援。

今までにない治療方法の提示を通じて、貴院での新たな切り口による診療を強力にバックアップします。

安心してご利用いただけるよう導入にあたってのサポート体制も整えております。

患者様からの検査キットに関するお問い合わせに、忙しくて対応できない場合でもご安心ください。医療機関様に代わり、患者様向けコールセンターが使用方法などを丁寧にご案内します。

※患者様への検査結果の解説は行っておりません。

導入をご検討の医療機関様からのご要望に応じて、スタッフ様向けに腸内細菌の基礎知識を含む説明会も開催可能です。

REVIEW

日本大学内科学系呼吸器内科学分野准教授/日本大学板橋病院心療内科部長

丸岡 秀一郎 氏

・従来治療で効果が得られない難治例の要因の1つとしてdysbiosisが指摘されており、腸内細菌叢データを分析し疾病のリスクを推定することで、次の治療ステップに移行できる可能性がある。

・慢性疾患では『セルフマネジメント』が重要となるが、疾病リスク推定結果はその実践において患者に対する重要な情報提供の1つになりうる。

日本大学内科学系呼吸器内科学分野

神津 悠 氏

・従来は便の性状や食事内容などに基づき間接的に消化器の状態を評価していたが、こうした形でより具体的な疾病リスクを知ることは、患者が自己評価を行う際に大いに役立つのではないか。

・自分の健康状態を把握したいと考えている患者は多く、生活習慣や食事内容などを変容する上で大きなモチベーションとなり、受診の促進にもつながるだろう。

お茶の水健康長寿クリニック院長

白澤 卓二 氏

・従来はバイオマーカーが正常値を超えた状態などを疾病と診断し、薬物療法などにより治癒や症状緩和を目指すという考え方だった。今後の内科的治療には予防医学的な観点を踏まえ、疾病を個別に診るのではなく腸内細菌叢を“鏡”として患者の全体像を捉え、それぞれの疾病リスクに応じた適切な介入を行うことが求められるようになるだろう。

・将来的にはさまざまな領域で予防や治療、健康長寿を目指した生活指導などへの応用が展開されていくのではないか。

Flow

REPORT

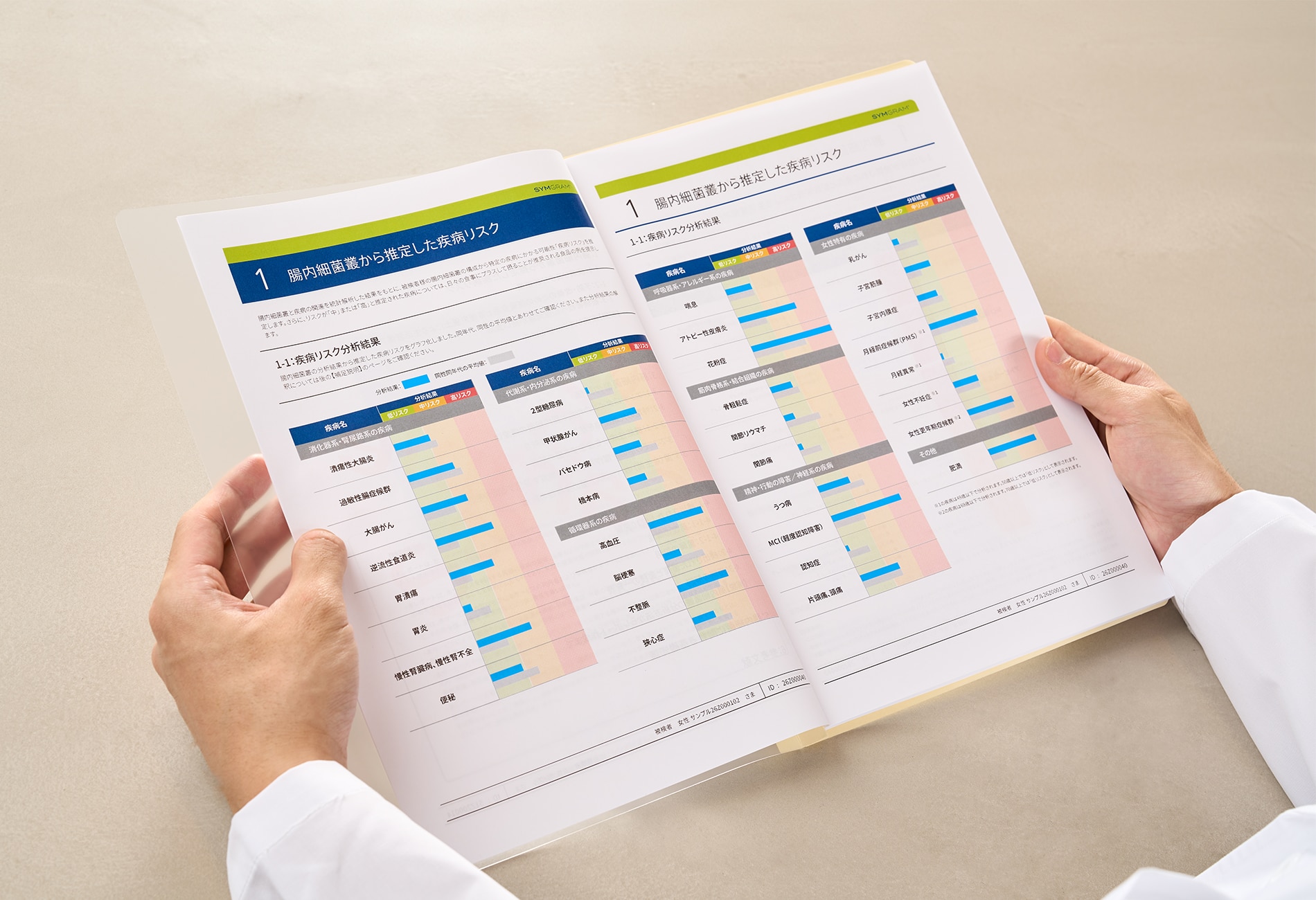

患者様の腸内細菌叢の検査結果を、トータル約30ページの詳細なレポートとして医療機関様にお届けいたします。

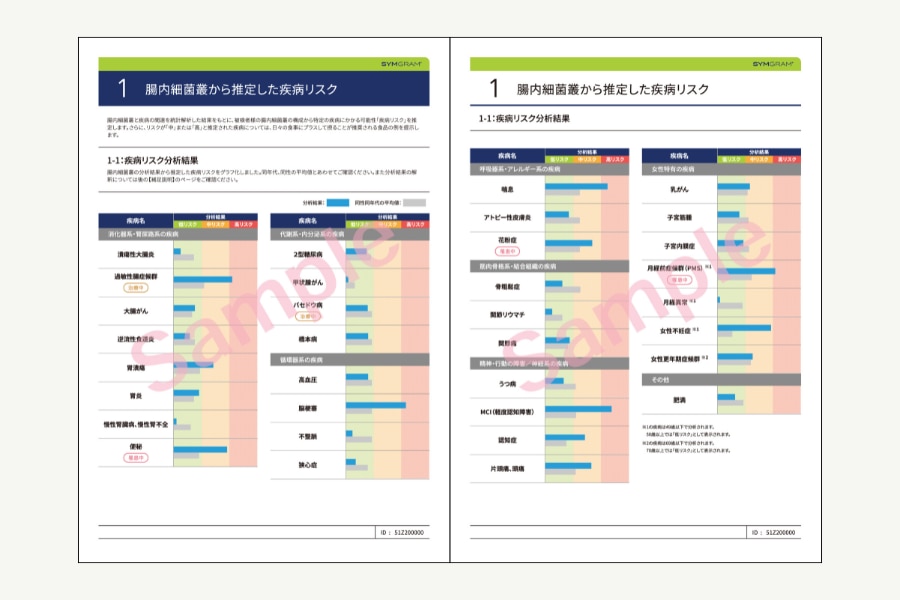

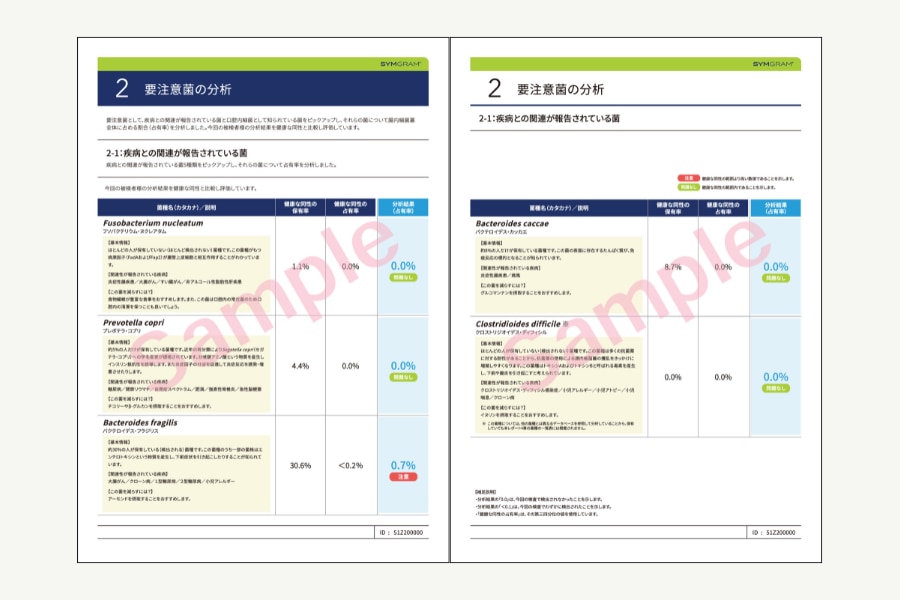

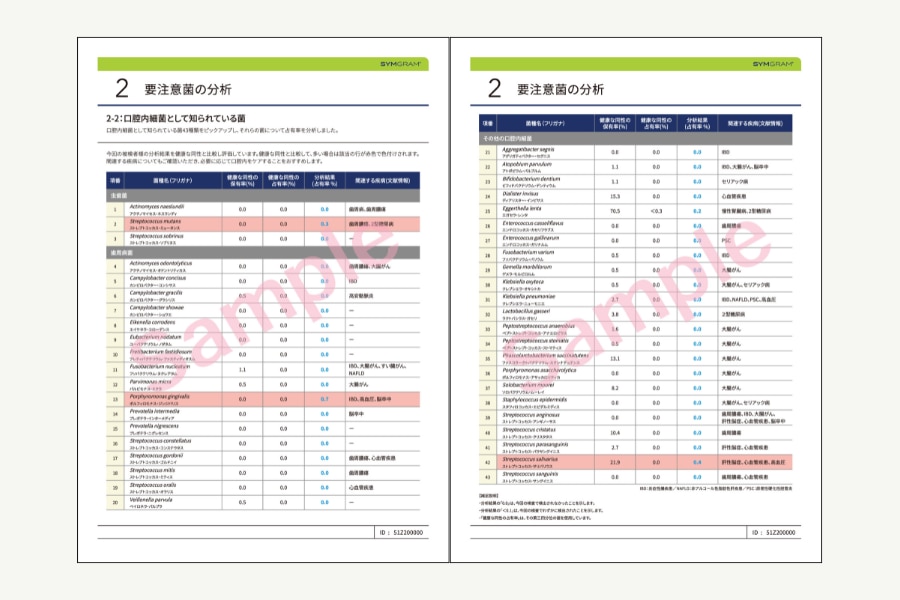

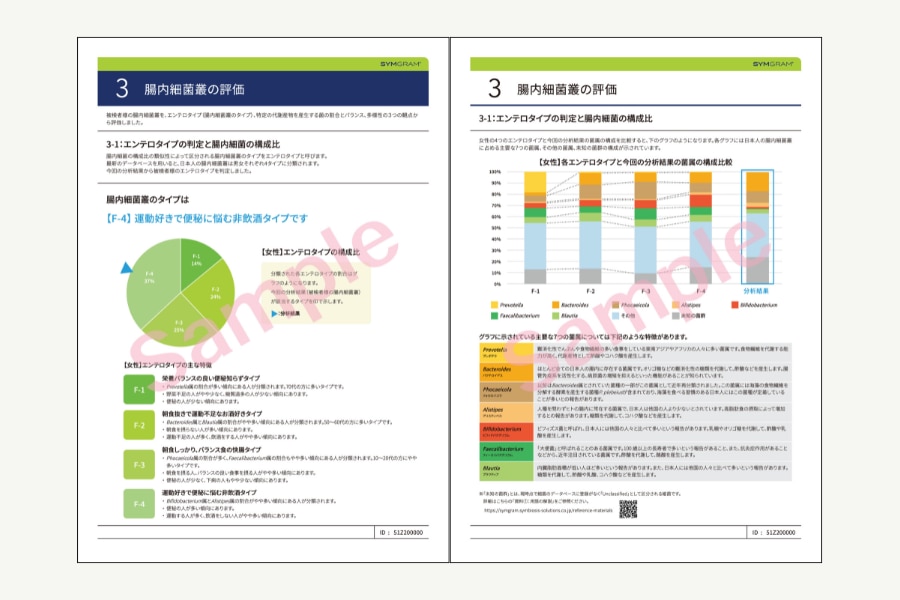

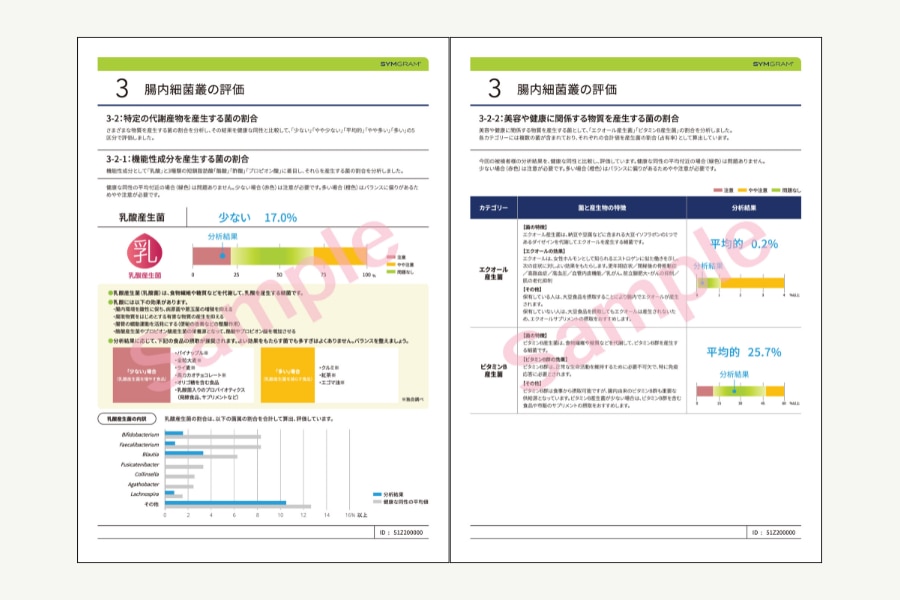

検査結果レポートでは、次のようなことが分かります。※一部抜粋

患者様の腸内細菌叢の組成から30以上の病気のリスクを「低」「中」「高」の3段階で推定。

リスクが「高」「中」と推定される疾病について、疾病ごとに予防・改善のための推奨食品を提示。

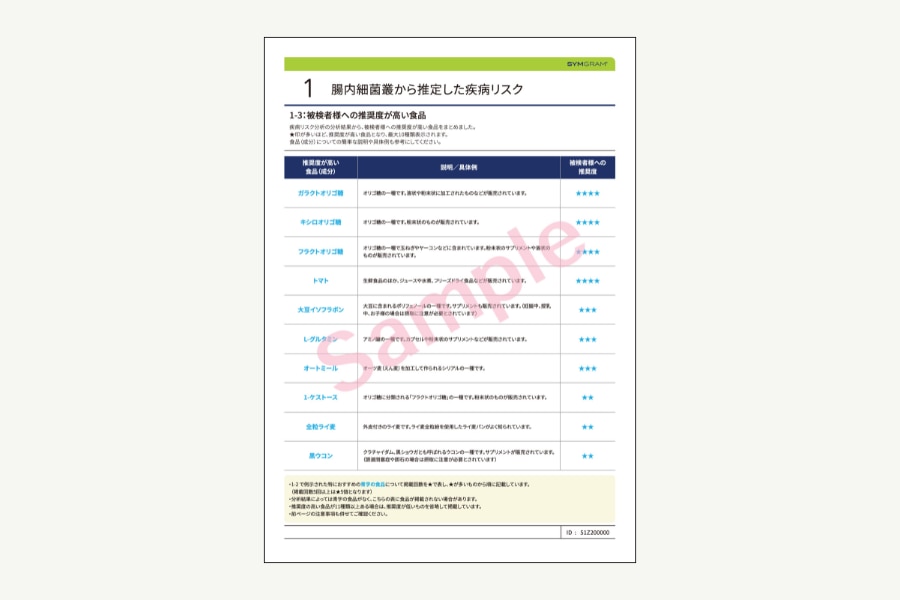

疾病リスク分析の結果から、推奨度が高い食品を最大10種類表示。

疾病との関連が報告されている菌5種類をピックアップし、それらの菌について占有率を分析。

ミュータンス菌やジンジバリス菌などの43種類の口腔内細菌について占有率を分析。

患者様の腸内フローラが男女それぞれ4つのエンテロタイプの、どのタイプに分類されるかを分析。

機能性成分やその他の生理作用を有する物質を産生する菌が腸内フローラ全体に占める割合を分析。

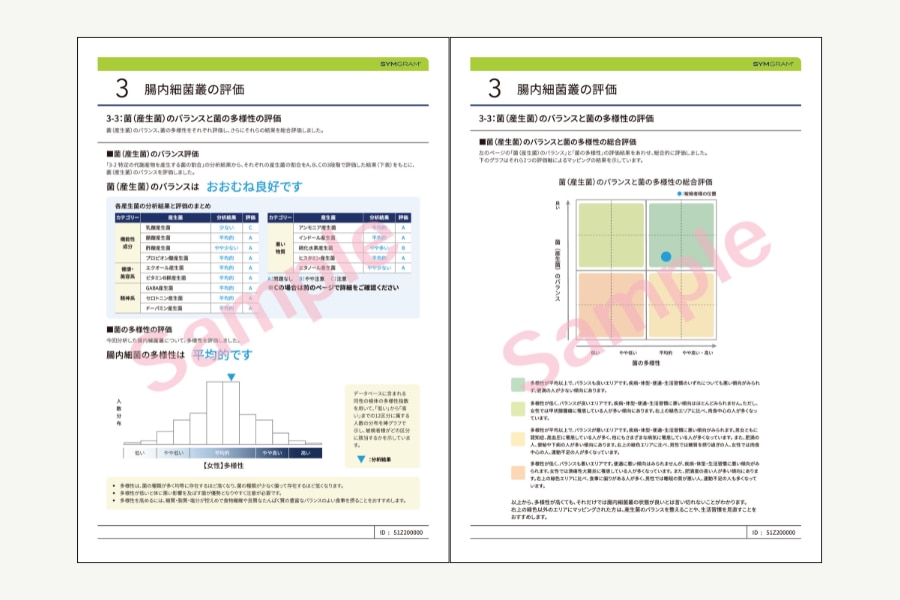

特定の代謝産物を産生する菌のバランスと腸内細菌の多様性を分析し、その2つの観点から総合評価。

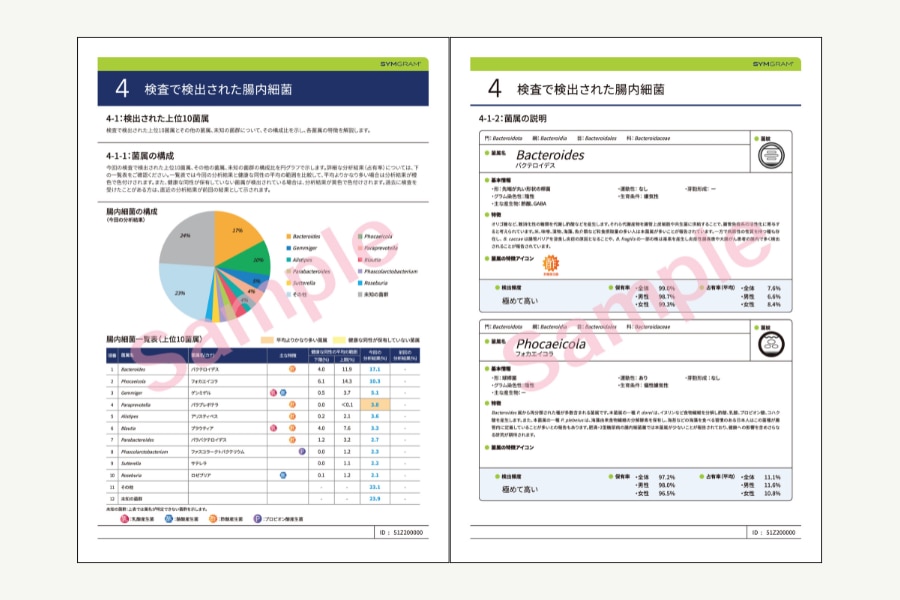

今回の検査で検出された上位10菌属の一覧とその菌属の解説。

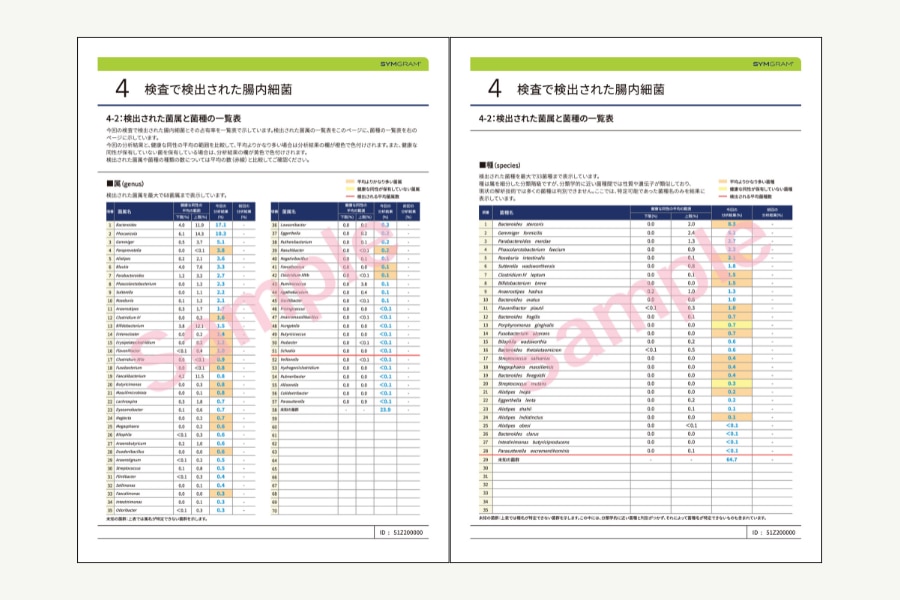

今回の検査で検出された属レベルでの上位68菌属、種レベルでの上位33菌種の一覧表を掲載。