うつ病と腸内フローラには密接な関係があった!うつ病治療の新たな可能性

うつ病は身近な病気で、誰がいつなってもおかしくありません。

しかしながら、うつ病の病態については確定したものがなく、診断や治療が難しいのが現状です。

そのような中、近年、腸内フローラについての研究が進み、うつ病と関連することが新たにわかってきました。

腸内フローラはうつ病を理解し、コントロールするためのカギとなるかもしれません。

ここでは、前半でうつ病についての知見をまとめ、後半では最近明らかとなった腸内フローラとうつ病の関連性についてご紹介します。

目次[非表示]

- 1.うつ病の基本情報

- 2.うつ病の罹患者数

- 3.現在のうつ病の治療法

- 4.うつ病の原因とは?

- 5.うつ病と腸内細菌の関係

- 6.うつ病の新しい治し方~ディスバイオシスの改善

- 7.まとめ

- 8.参考文献

うつ病の基本情報

うつ病とは、主に感情や気分に影響を与える精神疾患の一つです。

うつ病の症状

うつ病の主症状は気分の落ち込みや興味・関心の喪失です1)。

また他にも、集中できない、不安な気持ちになる、眠れない、食欲がないなど症状は多岐に渡り、そうした症状が長期にわたり慢性的に継続することから、うつ病は慢性の全身性疾患であるとも考えられています。

うつ病の定義

うつ病の定義は、これまで様々な議論がなされてきました。

現在は、WHOなどが提唱している以下の9つの症状のうち5つ以上が一定期間示されたものとする定義が一般的です2)。

1.興味の喪失、2. 睡眠障害、3. 食欲変化・体重減少、4. 抑うつ気分、5. 集中力低下、6. 制止・精神運動焦燥、7. 自責、8. 気力低下、9. 自殺念慮

うつ病の心理状態

うつ病の人の心理状態は非常に複雑です。

以下のような訴えが多く、多くの場合、虚無感や興味の喪失、疲労感などに苦しんでいることが多いです2)。

・「同じことをぐるぐると何度も考えてしまう」

・「ふとしたことで涙があふれる」

・「自分は役に立たない」

・「これからも良くならない」

・「誰も自分を必要としていない」

これらの症状や思考は個々の患者の状況によって異なり、全ての患者が同じ状態を経験するわけではありません。

うつ病の罹患者数

2017年の厚生労働省患者調査では、日本の躁うつ病を含む気分障害全体の人数は120万人をゆうに超えることが報告されており(男性は49.5万人、女性は78.1万人)2)、現代ではうつ病は身近な病気となっています。

うつ病の有病率は女性の方が男性よりも高く、特に女性では高齢になるとその有病率が増加します。男性は40歳代がピークとされています。

うつ病の病態仮説

病態(病気が人体の構造や機能に及ぼす変化)は、診断や治療方法を決めるために重要となります。

現在、うつ病の病態についてはいくつかの仮説が提唱されており、モノアミン仮説、神経細胞新生仮説、神経炎症仮説などがあります。

しかしながら、これらは仮説であり、うつ病の病態は確定したものがないのが現状です2)。

そのため、うつ病は診断や治療が難しい病気となっています。

それぞれの仮説について、簡単に説明します。

モノアミン仮説

「うつ病では脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンなどのモノアミンの量が減少している」とする病態仮説3)。

神経細胞新生仮説

「脳部位である成体海馬歯状回では生涯にわたって新しい神経細胞が生まれるが、うつ病ではストレスによりそれが低下する」とする病態仮説4)。

神経炎症仮説

「心的ストレスにより炎症性サイトカインが分泌され、脳内で炎症が生じることで、うつ病を発症する」とする病態仮説5)。

現在のうつ病の治療法

うつ病の治療には、上記のような病態仮説を基にして、抗うつ薬を使用した薬物療法や電気けいれん刺激、精神療法、また、それらを組み合わせたものが選択されます。

抗うつ薬

うつ病の状態によって、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などの抗うつ薬を治療に用います6)。

抗うつ薬は、モノアミン仮説に基づいており、セロトニン、ノルアドレナリンの濃度を上昇させるという性質をもっています。

ただし、眠気や体重増加などの副作用があります。

また、24歳以下の人への処方には適しておらず、うつ病のなかには効果が期待できないものもあるなどの課題も存在します。

一般的に、抗うつ薬に対して治療反応が乏しい、あるいは副作用などで使用できないなど、治療抵抗性とされるうつ病患者は全体の3割はいるとされています2)。

電気けいれん刺激

治療に対して抵抗性を示す難治性うつ病患者に適応され、治療反応性が良いことが知られています1),7)。

特殊な機械を用いて、前額面に通電する治療であり、現在では麻酔下での安全な施術が汎用されています。

電気けいれん様の刺激は、脳部位である海馬の成熟神経の活性化、成長因子を含むさまざまな遺伝子の発現変化、海馬歯状回での神経新生を促進させることが知られており、これら変化がうつ病の改善につながります(神経炎症仮説に関連しています)。

ただし、抗うつ薬以上の有効性と忍容性が期待されるものの、再発率が高く、維持療法の難しさがネックとなっています。

精神療法

精神療法には認知行動療法や問題解決技法、力動的精神療法、対人関係療法などがあります1)。

うつ病の原因とは?

うつ病の原因の1つとして強い心理的ストレスが挙げられます。

心理的ストレスは、脳内での炎症や成体海馬神経細胞新生の抑制を引き起こし、それらはうつ病の原因となる可能性があります4)。

心理的ストレスの要因は人によって異なりますが、例えば近年の新型コロナウィルス感染症によるパンデミックの時期には、その心理的ダメージによって世界的に年代や性別に関わらずうつ病の有病率が増加したそうです2)。

その他にも、うつ病の原因には、遺伝的要因、生物的要因(脳の機能変調など)、心理的要因(性格傾向や価値観など)、社会的要因(ストレスにつながる環境)等、複雑で多くの要因が関与すると考えられています8)。

うつ病と腸内細菌の関係

うつ病は、先に述べたように病態仮説が諸説あり、その発症の生物学的メカニズムは解明されていません。

そのようななか、近年の研究から、新たに腸内フローラがうつ病に関連する可能性があることがわかってきました。

ここからは、腸内フローラとうつ病の関連についてご紹介します。

うつ病と腸内フローラについての研究

2022年には、ヨーロッパの参加者を対象とした研究により、酪酸産生菌を含む13種類の腸内細菌がうつ病と関連していたことが報告されており、うつ病患者ではその酪酸産生菌が減少していたことが示されています9)。

また、日本人を対象とした2023年の研究では、酪酸産生に関連するAlistipes(アリスティペス)、Blautia(ブラウティア)、Coprococcus(コプロコッカス)、Dorea(ドレア)、Faecalibacterium(フィーカリバクテリウム)、およびOscillibacter(オシリバクター)がうつ病患者で少なくなることが報告され、腸内フローラが酪酸産生を介して宿主のうつ病状態に影響を与える可能性があることが報告されています10)。

うつ病と腸内フローラの関連性についての最新研究情報

本コラムを執筆している当社でも、うつ病と腸内フローラとの関連性について研究を行っており、2024年5月に論文を発表しました11)。

この研究では、うつ病患者では水素産生菌が少ないことを特徴とする腸内フローラの異常(これをディスバイオシスといいます)が起きていることを明らかにしました。

具体的には、男性ではButyricimonas(ブチリシモナス)とRomboutsia(ロンボウツィア)が、女性ではDoreaとAgathobacter(アガトバクター)が少なくなっていました。

性別によって水素産生菌の種類が異なるのは、腸内フローラに存在する性差(男女で基本的な腸内フローラの構成が異なる)が影響した可能性があります。

水素は、生体内で酸化ストレスを緩和し、炎症の抑制に重要な役割を果たします。

また、水素は、血流に出入りして拡散する能力があり、脳でも作用することが可能です。

先に紹介したうつ病の病態仮説の1つ「神経炎症仮説」にもありましたが、脳内の炎症の増悪はうつ病との関連が示唆されています。

うつ病患者は、脳内で炎症抑制の作用がある腸内細菌由来の水素の量が減り、強いストレスなどによって誘発された脳内の炎症を抑制できない状態にある可能性があります。

また、当社によるこの論文では、腸内フローラのディスバイオシスに基づくうつ病リスク推定方法を開発したことを合わせて報告しております。

(参考:プレスリリース「うつ病に関連する腸内細菌叢の異常と新たなうつ病リスクの推定方法に関する論文掲載」)

うつ病の新しい治し方~ディスバイオシスの改善

最新のうつ病と腸内フローラの関連についての研究からは、腸内フローラのディスバイオシス(Dysbiosis)がうつ病の原因の1つとなっていることが考えられます。

ディスバイオシスとは、通常は健康に寄与する体内の共生微生物、特に腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが崩れている状態を指します。

ディスバイオシスを改善することがうつ病の新しい治し方となる可能性があります。

方法としては、まずは腸内フローラにディスバイオシスが起きているか検査し、次に、その結果に基づいて食生活を変えるなどの適切な方法で腸内フローラの改善に取り組むことが良いでしょう。

食生活の変化による腸内フローラの変化は2週間程度で実感できることもあるので、早ければそれくらいの短い期間でうつ病の改善を実感できる可能性があります。

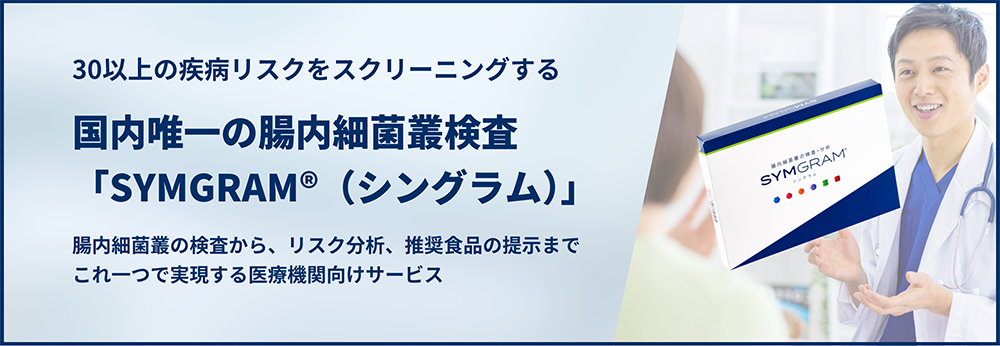

腸内細菌叢の検査・分析サービス「SYMGRAM」

腸内フローラの検査と改善に取り組む場合は、当社の腸内細菌叢の検査・分析サービス「SYMGRAM」がおすすめです。

「SYMGRAM」は、腸内フローラの状態が詳細にわかるだけでなく、先にご紹介した当社の研究成果であるうつ病リスクの推定手法を実装しており、腸内フローラのディスバイオシスに基づくうつ病リスクを知ることができます。うつ病以外にも30以上の疾病リスクを知ることができます。

さらに、リスク分析結果に応じて、腸内細菌叢の改善に役立つ食品情報を個別に提供しております。

便から簡単に腸内細菌叢の状態を調べることができ、腸内環境の改善や維持に効果的に取り組むことができる検査です。

まとめ

現状、うつ病は確定した病態がなく、抗うつ薬などを使用した治療では改善が難しい場合もあります。

これに対し、近年明らかとなってきた腸内フローラとうつ病の関連は、うつ病を理解し、コントロールするための光明となる可能性があります。

これからは腸内フローラの視点からもうつ病の改善に取り組むことが必要となってくるでしょう。

参考文献

1)土岐茂 & 山脇成人. 日本耳鼻咽喉科学会会報 118, 829–832 (2015).

2)金沢徹文. 大阪医科薬科大学医学会雑誌 82, 34–37 (2023).

3)吉村玲児 et al. 精神神経学雑誌 Psychiatr. Neurol. Jpn. 112, 982–985 (2010).

4)朴秀賢. 日本生物学的精神医学会誌 35, 10–14 (2024).

5)中谷唯音 & 石原俊一. 日本健康心理学会大会発表論文集 35, 61 (2022).

6)大坪天平. 女性心身医学 27, 154–158 (2022).

7)瀬木(西田)恵里. 日本生物学的精神医学会誌 32, 170–173 (2021).

8)新開隆弘. 精神神経学雑誌 123, 75–80 (2021).

9)Radjabzadeh, D. et al. Nat. Commun. 13, 7128 (2022).

10)Yang, Y. et al. Microorganisms 11, 2286 (2023).

11)Okuma, K. et al. Front. Psychiatry 15, 1382175 (2024).

当社が提供している腸内細菌叢の検査・分析サービス「SYMGRAM」(医療機関向け)および「健腸ナビ」(一般個人向け)では、大腸がんや認知症、アトピー性皮膚炎など、30以上の疾病リスクを網羅的に分析。

疾病リスクだけでなく、リスクを下げるための食品情報、酪酸菌や乳酸菌やエクオール産生菌の割合、 バランス評価など、きめ細やかなレポートで皆様の健康をサポートします。

▼医療機関の方はこちら

▼一般の方はこちら