乳化剤は体に悪い?乳化剤による腸内環境の乱れと炎症性疾患のリスクとは

「乳化剤」は、食品のテクスチャーや保存安定性を向上させるために不可欠な食品添加物で、その安全性は各国で厳格に評価されています。

しかし、近年、特定の乳化剤が腸内環境に与える影響に関する研究が報告され、医療従事者の間でも新たな関心事となっています。

本コラムでは、乳化剤の基本的な知識から、近年の研究で示唆されている腸内細菌叢や腸管バリア機能への影響、そしてそれが引き起こす全身性の健康リスクについて、最新の科学的知見に基づき解説します。

患者さまの食生活指導などの場面において、乳化剤と腸内環境の関連性を理解することは、新たなアプローチの糸口となる可能性があります。

目次[非表示]

- 1.乳化剤とは?

- 2.乳化剤が体に及ぼす影響

- 3.まとめ

- 4.参考文献

乳化剤とは?

乳化剤は食品添加物のひとつで、水と油を均一に混ぜ合わせるために用いられます。

乳化とは、本来混ざりあわないもの同士が、均一に混ざり合って安定した状態のことをいいます。

乳化剤の分子は、水に溶けやすい「親水基」と、油に溶けやすい「親油基」の両方を持っており、この構造により、水と油のような本来混じり合わないものの境界面で働いて、均一な状態(乳化)にすることができます。

例えば、マヨネーズは卵黄に含まれるレシチンが乳化剤として働き、本来混じりあわない油と酢が均一に混ざっている食品です。

また、乳化剤には食品成分の境界面の性質を変える作用があり、ケーキなどをふんわり・しっとりさせるための起泡剤、焼き菓子の型離れをよくする離型剤、豆腐やジャムなどの泡を防ぐ消泡剤など、様々な目的で使用されます。

乳化剤としてよく用いられる成分には様々あり、日本における消費量はグリセリン脂肪酸エステルが最も多いです。

その他にも、レシチン、サポニンやショ糖脂肪酸エステルがあります。

世界的には、ポリソルベート 80およびカルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC)が広く使用されており、これらの安全性に関わる研究結果が多数報告されています。

乳化剤が体に及ぼす影響

乳化剤として使用されている成分は一般的に安全とされていますが、中には体への影響が懸念されるものがあると報告されています。

例えば、グリセリン脂肪酸エステルやレシチンは原料として大豆や卵が使用されており、これらの原料由来のアレルゲンが残留している場合、アレルギー体質の人は注意が必要とされています。

乳化剤が腸内環境に与える危険性とは

食品添加物として認められている成分については、通常の摂取量であればその危険性を心配する必要はないとされている乳化剤ですが、実は腸内細菌叢への影響が懸念されています。

2015年に報告されたマウスの研究では、マウスに乳化剤のCMCまたはポリソルベート 80を飲料水に混ぜて12週間投与すると、腸の炎症とメタボリックシンドロームが誘発されることが報告されました1)。

乳化剤を摂取したマウスでは、腸の粘液層が薄くなり、腸内細菌叢の組成が変化して腸管上皮透過性とリポ多糖(LPS)レベルが上昇し、その結果として、腸の炎症とメタボリックシンドロームが誘発された可能性が示唆されました。

この研究結果をうけ、乳化剤が腸内細菌叢におよぼす影響に関する多くの研究が進められています。

近年の研究では乳化剤がヒトの腸内細菌叢にどのような影響を与えているかを調査する研究も実施されています。

2022年に報告されたアメリカのペンシルベニア大学での研究では、健康な18歳から60歳の参加者を対象に、乳化剤(CMC)入りブラウニーとシャーベットを摂取する群と乳化剤を含まない同様の食品を摂取する群に分け、乳化剤の有無を参加者には知らせずに、2週間の比較試験が実施されました2)。

試験参加中、2つの群には共通して乳化剤不使用の西洋式食事が提供されました。

2週間の摂取の結果、乳化剤入りの食品を摂取した群では、食後の腹部不快感が増加していました。

また、同群では腸内細菌叢の多様性が低下し、短鎖脂肪酸の産生に関与するFaecalibacterium prausnitzii(フィーカリバクテリウム・プラウスニッツィイ)の減少や、短鎖脂肪酸と遊離アミノ酸といった健康増進に寄与する代謝物の減少も確認されました。

さらに、乳化剤入り食品を摂取した群の一部の参加者では、腸管上皮を覆う粘液層(内粘液層)への腸内細菌叢の侵入が進んでいることも明らかになりました。

内粘液層は通常ほぼ無菌ですが、炎症性腸疾患やメタボリックシンドローム、がんなどの慢性炎症疾患においても内粘液層への腸内細菌叢の侵入が報告されています。

また、マウスによる研究では、乳化剤により腸内細菌叢が乱れることで、認知機能低下が加速されたり、食物アレルギーが悪化したりするとの報告もあります3),4)。

乳化剤が腸の炎症などの健康に影響を与えるメカニズムは依然として不明ですが、上述の例のように、乳化剤の摂取により腸内細菌叢のディスバイオシスや腸管上皮バリアの変性が引き起こされている可能性が複数の研究で示唆されています。

腸管のバリア機能が低下すると「リーキーガットシンドローム」が引き起こされます。

リーキーガットシンドロームとは、腸の粘膜に穴が開いて菌や菌体成分のリポ多糖類(LPS)が血中に漏れ出す状態のことを指します。

そのような血液が全身を巡ることで全身性の慢性的な炎症が生じ、さまざまな不調や疾病を引き起こすとされています。

(コラム「ディスバイオシスと疾病の関連性」参照)

つまり、乳化剤の摂取により大腸でのリーキーガットシンドロームが引き起こされ、健康に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

腸内細菌叢からみる人工甘味料が持つ危険性とは

食品添加物である甘味料も腸内細菌叢に影響を与えることが近年の研究で報告されています。

特に、人工甘味料に関する2025年に報告された研究では、人工甘味料により腸内炎症に関連する腸内細菌が増加することが明らかになっています5)。

人工甘味料が腸内細菌叢に与える影響についても今後の研究でその詳細なメカニズムが明らかになっていくでしょう。

まとめ

乳化剤は食品の品質を安定させるために欠かせない存在です。

しかしながら、今回ご紹介したように、近年の研究では、腸内細菌叢や腸管上皮の粘膜バリアへの影響が指摘されています。

特に、CMCやポリソルベート80のような一部の乳化剤については、腸の炎症や代謝異常との関連が示唆されています。

乳化剤の腸内細菌への影響について、不安に感じられる患者様もいらっしゃるかもしれません。

しかし、現在の研究段階では、特定の乳化剤が特定の条件下で影響を及ぼす可能性が示されているに過ぎず、すべての加工食品を避けるべきという結論には至っていません。

重要なのは、完璧な食事を目指すことではなく、日々の食生活を少しずつ見直すことです。

加工食品を完全に排除するような厳しい食事制限は、個人の負担となり継続が困難になります。

そこで、患者様には、週に数回、手作りの料理を取り入れてみることや、コンビニ食を選ぶ際には食物繊維やタンパク質が豊富な商品を選ぶなど、現実的に行動に移せる選択肢を示すことで、安心して食習慣の改善に取り組むことができるかもしれません。

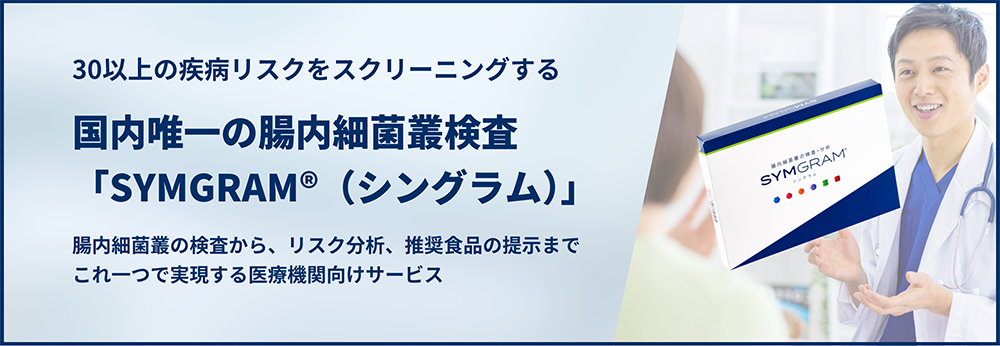

また、乳化剤の影響で腸内フローラの乱れが起こっていないかを確認する一つの方法として「SYMGRAM」による検査をぜひご検討ください。

「SYMGRAM」では、乳化剤の摂取が関連するとされる、潰瘍性大腸炎(炎症性腸疾患のひとつ)や認知症など、30以上の疾病リスクがわかります。

また、腸内細菌叢のバランス評価などの情報から、腸内細菌叢の状態を可視化します。

乳化剤と腸内細菌叢の関係はまだ解明途上にあります。

患者様の不安に寄り添いつつ、最新の科学的知見に基づいた対話が続けられることが望まれます。

参考文献

1)Chassaing, B. et al. Nature 519, 92–96 (2015).

2)Chassaing, B. et al. Gastroenterology 162, 743–756 (2022).

3)Zhang, L. et al. Brain Behav Immun 119, 171–187 (2024).

4)Zhang, J. et al. Food Funct 13, 8804–8817 (2022).

5)Kidangathazhe, A. et al. Front Microbiol 16, 1531131 (2025).

当社が提供している腸内細菌叢の検査・分析サービス「SYMGRAM」(医療機関向け)および「健腸ナビ」(一般個人向け)では、大腸がんや認知症、アトピー性皮膚炎など、30以上の疾病リスクを網羅的に分析。

疾病リスクだけでなく、リスクを下げるための食品情報、酪酸菌や乳酸菌やエクオール産生菌の割合、 バランス評価など、きめ細やかなレポートで皆様の健康をサポートします。

▼医療機関の方はこちら

▼一般の方はこちら